时间:2022-12-18 作者:王孟本

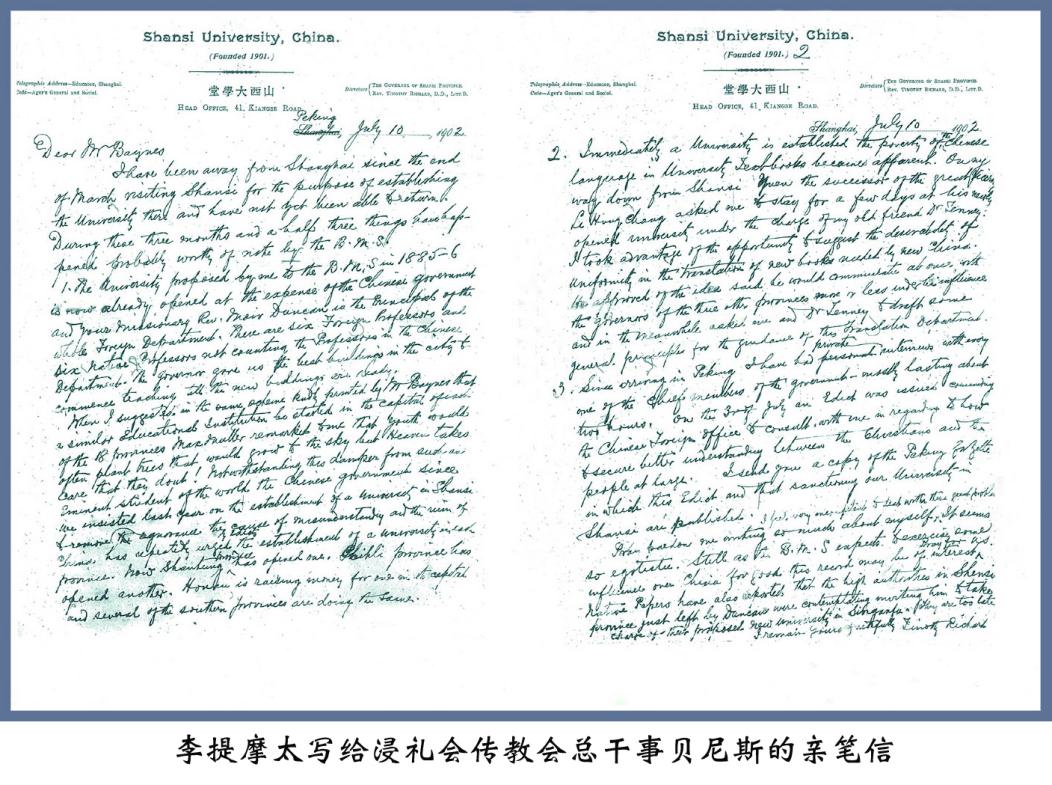

关于李提摩太的这封信,行龙教授在他的著作《山大往事》(2017增订版)中是这样描述的:“在现存美国耶鲁大学李提摩太的卷宗中,我们意外发现了一封1902年7月10日李提摩太写给伦敦浸礼会传教会总干事贝尼斯(Baynes)的亲笔信……让笔者感到眼前一亮的是,在这封已经印制好的信纸抬头,明确地标示山西大学是创办于1901年,总办公室设在上海江西路41号,大学的主持者为山西巡抚(没有说明山西巡抚是何人)和李提摩太牧师。”

当年笔者有幸获赠该佳作一本,看到了李提摩太的这封信。当时笔者对这封信也有点好奇,同时很想知道,除了行龙教授已述,这封信到底还说了些什么?今年年初,笔者从行龙教授的著作电子版中拷贝了原信件复印件的照片(如上图所示)。经反复研读,以及向一位澳大利亚朋友求助,终于弄清了这封信的内容。以下从四个方面对李提摩太的这封信进行解读。

始于山西的李提摩太梦想

1869年11月,李提摩太自英国启程前来中国,次年2月抵达上海。一开始在山东烟台传教。1876年-1878年,中国北方遭遇历史上罕见大旱。1876年李提摩太在山东募捐赈灾,成效显著。1877年,旱情加剧,山西和河南两省尤其严重(因此亦称晋豫大灾荒)。因为他在山东赈灾中的突出表现,受上海赈灾委员会的邀请,李提摩太赴山西开展救灾工作。他深入实地调查灾情,积极筹集和发放赈银,得到了山西官民的高度赞誉。也是因为这个原因,1878年冬季的赈灾工作结束之后,他便正式开始了在山西的传教工作。到1886年10月离开山西,他在山西传教达八年之久。

在山西传教期间,李提摩太先后向山西巡抚曾国荃和张之洞建议修铁路、开矿产、办学堂、兴制造、办实业。与此同时,在回英国休假期间(1885年初至1886初),他向英国浸礼会传教会提出了一个宏大的教育计划:在中国每个行省的首府建立一所教会大学,但浸礼会传教委员会以他的计划过于庞大为由予以否决。

李提摩太离开山西之后,转辗于天津与北京之间。1886年11月,李提摩太来到北京。他开始撰写一本《现代教育》的小册子。建议中国政府进行教育改革,并为此每年投入一百万两白银。去天津拜访直隶总督李鸿章时,李鸿章认为中国政府承担不了这么大的开销。当李鸿章追问他什么时候能见效时,他回答说需要20年。李鸿章说,“我们等不了那么长时间”。

当时英国浸礼会传教会曾建议他重回山东传教,他表示同意,但条件是允许他在山东省首府济南建一所教会大学。山东的教友也支持他的想法,并联名给浸礼会传教会写了一封信。1889年10月,他收到了来自伦敦的回信,但提出的条件遭到拒绝,他的这一建议遂成泡影。

李提摩太圆梦山西大学堂

1901年5月,李提摩太应议和全权代表庆亲王奕劻和直隶总督李鸿章的邀请,北上协助处理山西教案。就在此时,李提摩太提议从赔银中拿出五十万两返还山西,每年支付五万两,在太原建立一所西式大学,奕劻和李鸿章采纳了他的建议。同年7月,李提摩太派遣的八名代表抵达太原。料理完遇害传教士的事情之后,代表们向山西巡抚岑春煊提出了开办大学堂之事。但是,岑春煊以山西民穷财尽为由提出了异议,开办大学堂一事便不了了之。随后,李提摩太多次从上海函电催促,岑春煊遂于1901年8月派洋务局提调候补知县周之骧前赴上海,与李提摩太面谈开办大学堂事宜。经过两个多月的协商谈判,于1901年11月签订了《晋省开办中西大学堂合同八条》。

然而,就在《合同八条》谈判期间,清政府于1901年9月14日诏令“除京师大学堂应切实整顿外,着各省所有书院于省城均改设大学堂”。山西巡抚岑春煊遂于1902年2月向朝廷上奏《设立晋省大学堂谨拟暂行试办章程》。奏折获准之后,筹建山西大学堂的工作便加紧进行,而开办中西大学堂之事却一直没有多大进展。

为筹办中西大学堂事宜,1902年4月底,李提摩太一行数人到达太原。不料情况大变,山西大学堂正准备于5月8日开学。经过一个多月的艰苦谈判,在6月7日签订了《中西大学堂改为山西大学堂西学专斋合同》。由此,中西大学堂并入山西大学堂设立西学专斋,已有的山西大学堂部分改为中学专斋。此时,岑春煊为山西大学堂节制,李提摩太为西斋节制。山西大学堂的成立,标志着李提摩太在中国创建大学的梦想终于得以实现。尽管山西大学堂并不是他理想中的教会大学,但是面对现实,顺势而为,圆梦山西,他无疑还是很开心的。

李提摩太于《西学专斋合同》签订后的第三天(即1902年6月10日)离开太原,踏上了转京返沪的旅程。给贝尼斯写这封信时,他人在北京而不是在上海。尽管在已印好的信纸抬头,写信地址是上海,但是“上海”被他划掉后,改写为“北京”。由此亦可断定,他自上海启程来太原时就带着一些已印好抬头的信纸,信纸抬头标示山西大学堂创办于1901年。

耐人寻味的是,即使将《合同八条》的签订日期作为大学堂的创建时间,学校的名称也应该是“中西大学堂”。为什么“山西大学堂”和“创建于1901年”的字样竟同时出现在印好的信纸抬头呢?笔者分析,主要原因可能有两点。第一,他认为将原来拟定的“中西大学堂”改为“山西大学堂”更能表明地域属性。第二,也是更为重要一点,李提摩太不忍落于人后。因为山东大学堂已于1901年11月,即《合同八条》签订之时同时成立(笔者注:清政府的上谕颁布后,时任山东巡抚袁世凯便加紧派人筹建山东大学堂,并拟定《山东试办大学堂暂行章程折稿》上奏皇帝,11月16日《折稿》获准后,山东大学堂即于当月正式开学)。情急之下,李提摩太便将“山西大学堂”和“创建于1901年”的字样印在了信纸抬头。而实际上,将《合同八条》的签订日期作为大学堂的创建时间,也不能说是一点道理也没有。

没有署名的山西大学堂主持者山西巡抚

在已印好的信纸抬头,明确标示大学的主持者有两位:第一位为山西巡抚,第二位为李提摩太牧师、神学博士、文学博士。对他本人的介绍如此具体,而对山西巡抚却没有署名。自李提摩太协助处理山西教案之事时起,他就直接或间接的一直在与山西巡抚岑春煊打交道。明知巡抚是谁,却没有署名,似乎有些不正常。

然而,通过他与湖广总督赵而巽的一番谈话,觉得没有署巡抚的大名似乎还有点道理。当年接替岑春煊任山西巡抚的就是赵而巽,后来赵而巽又担任了湖广总督。在赵而巽担任湖广总督时,即他正要转任四川总督的前一天晚上,李提摩太拜访了他。谈话时,李氏表示很遗憾中国当时没有真正的总督,也没有真正的巡抚,这使得中国处于极为危险的无政府状态。这使赵而巽很吃惊,要求他解释一下是什么意思。于是,李氏指出,总督和巡抚的调任过度频繁,经常几个月就换人,不论一个人的才能有多么突出,都不可能在这么短的时间内彻底弄清他所管辖的省里的情况,也没有时间采取改革措施,因而总的效果就是各个省里都没有管理者。由此看来,如果今天在信纸抬头印上巡抚的大名,明天他就调走了,岂不是很不划算。事实上,岑春煊担任山西巡抚的时间也只有17个月(1901年4月至1902年8月)。李提摩太离并转京返沪,抵沪后不久,岑春煊便因调补广东巡抚而离开了山西。

这封信是工作汇报,更是委婉指点

如李提摩太所言,他在信中主要谈了三件事。第一,汇报了山西大学堂成立的情况,以及清政府诏令下达之后,别的省份已经建立或正在筹建大学的情况。第二,为了给教科书翻译筹集资金,他到保定拜访了时任直隶总督袁世凯。第三,到达北京后,他私下拜会了多位政府要员。因为写这封信时,不仅西学专斋已于6月26日正式开学,而且《京报》于6月30日全文转发了朱批《中西大学堂改为山西大学堂西学专斋合同》。所以,李提摩太在信中说,他同时要寄一份6月30日的《京报》给贝尼斯。

由于李提摩太在1885年-1886年回国休假期间,即向英国浸礼会传教会提出过在中国每个行省的首府建一所大学的建议。因此,在这封信中,他开始谈第一件事时便说:“我1885-1886年向英国浸礼会传教会建议的这样的大学已由中国政府出资开办了”。他的自豪之情溢于言表,言外之意是,没有用浸礼会传教会的一分钱,他当初的梦想也开始实现了。

1901年11月7日,即李鸿章逝世的当天,原山东巡抚袁世凯即代理直隶总督兼北洋大臣。次年袁氏正式上位,一跃成为中外瞩目的实力人物。关于教科书之事,李提摩太告诉袁世凯,在办学中遇到的一个主要难题是缺少合适的中文课本,他打算从山西大学堂的基金里每年拿出一万两用于为学生准备课本。袁氏说这个主意不错,不仅自己愿意资助一万两,并且要动员北京的官学大臣资助同样的数目。袁氏还保证,山东和河南的巡抚每人也会资助一万两。但是这一承诺最终却如同袁氏后来的皇帝梦一样化为泡影。

写信这一年,李提摩太57岁,已在中国待了32个年头。他想把在中国获得的宝贵信息和人生经验告诉英国浸礼会传教会。李提摩太在这封信的开头不仅说他要谈三件事,而且强调这几件事是值得浸礼会传教会注意的。这表明他谈这些事不纯粹是为了汇报工作,同时是提醒贝尼斯,这些事可能对浸礼会传教会未来的工作具有借鉴或示范意义。

李提摩太十分佩服美国牧师狄考文(Calvin Mateer),认为狄考文是在中国通过教育来推动传教工作的伟大先驱者。然而,李提摩太在中国的教育传教之路走得并不顺利。山西大学堂是他参与创建的唯一一所大学。山西大学堂的成立,在客观上开启了近代山西高等教育的先河,从而推动了近代山西社会的发展。

(笔者按:转载自《山西日报》2022年11月30日第8版;标题和部分内容有改动,并以新图“李提摩太写给英国浸礼会传教会总干事贝尼斯的亲笔信”代替了原图“山西大学旧址”)