时间:2022-03-03 信息来源:《山大往事》 作者:行龙

节选自商务印书馆出版行龙著《山大往事》

语言是交往的媒介,也是知识传播的工具。晚清学堂兴办之初,译介西方各类自然科学和人文科学的教科书成为迫在眉睫之事,正如时任清廷管学大臣、京师大学堂督办张百熙所言:“译书一事,实与学堂相辅而行。”

光绪二十八年(1902年)山西大学堂成立之初,时任山西巡抚岑春煊即对译编教科书擘画在胸。岑氏在“晋省拟将耶稣教案赔款另立学堂归并大学堂作为西学专斋,以收主权而宏教育”的奏折中,曾列举归并办理“数利”,其中一利即为:“今日译编新出者尚属寥寥,旧出者已成陈迹。虽设学堂,读西书,苦无课本。若归并办理,则西学专斋所译之新书,皆系大学堂之课本。”《二十三条》签订后,西学专斋首任总理李提摩太特从西斋每年经费中拨出一万两白银,在上海设立了山西大学堂译书院。

山西大学堂译书院初设于上海西华德路,后迁至江西路福慧里210号。最初译书院由李曼教授负责,后又聘英人窦乐安(John Dorroch)博士主持。其英、日译员及校阅者前后有10余人:张在新(上海)、许家惺(浙江上虞)、朱葆琛(山东高密)、范熙泽(上海)、黄鼎(福建同安)、梁澜勋(广东三水)、许家庆(浙江上虞)、夏曾佑(江西钱塘)、叶青(江苏吴县)、郭凤翰(山东蓬莱)、苏本铫(上海)、西师意(日本)。其中夏曾佑、许家惺、朱葆琛均为翻译界名流。

译书院之所以设在上海,除李提摩太在上海主持广学会,便于就近指导外,恐怕另一个原因就是经费紧张。用有限的经费尽可能翻译出版更多的教科书,译书院设在上海可能是当时最佳的选择。1902年初,管学大臣张百熙在“奏请设立译书局与分局”中即明确指出:

惟欲随时采买西书,刷印译本,更宜设分局于上海,则风气既易流通,办理亦较妥便。又翻译东文,费省而效速,上海就近召集译才,所费不多,而成功甚易,南中纸张工匠,比京师尤贱,拟将东文一项,在上海随译随印,可省经费之半。(《光绪东华录》卷170)

山西大学堂译书院全体职员

李提摩太与翰林院翰林

译书院成立后,李提摩太曾于1903年5月间到日本访问考察,搜集了大量日本翻译的西方国家大、中、小学教本,所以译书院所译教本中有许多都是从日文转译而来,日文翻译西师意即为李氏此次访问所聘,甚至有些教科书干脆由日本博文馆印刷所(东京市日本桥区本町三丁目)或福音印刷合资会社(横滨市山下町八十一番地)制版印行。

山西大学堂译书院自1902年设立至1908年因经费紧张停办,六年时间共翻译印行多少种教科书?各种说法并不一致:1911年,梁善济撰《山西大学堂设立西学专斋》云“成书二十余种”;李提摩太在《亲历晚清四十五年》中例举十数种;老校长徐士瑚在《李提摩太传略》中例举14种;《山西大学史稿》则笼统称为“数十种”。笔者现据译书院印行《俄国近史》《最新天文图志》《世界名人传略》等书附录“山西大学堂译书院出版新书目录”,参照山西大学校史研究室所有译书院书目原本及复制本共得以下23种,虽有些书至今不得一见,然存目备考,确有必要。

A.高等学堂用书:

《天文图志》一册,(美)迈尔著,黄鼎、张在新译述。

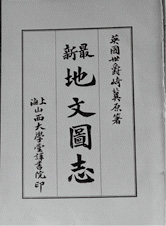

《地文图志》一册,(英)冀崎著,叶青译,夏曾佑阅,朱葆琛、许家惺校阅。

《迈尔通史》一册,(美)迈尔著,黄鼎、张在新译述。

《俄国近史》一册,(法)兰波著,苏本铫译述,夏曾佑、许家惺校阅。

《世界商业史》一册,(英)器宾著,许家惺、许家庆译述。

《克洛特天演学》一册,(英)克洛特著,黄鼎、范熙泽译述。

《美国法律学》一册,不详。

《气象学》一册,不详。

译书院出版的《天文图志》和《地文图志》

译书院部分出版物

B.师范学堂用书:

《应用教授学》一册,(日)神保小虎著,(日)西师意译述。

C.中学堂用书:

《藤泽算术教科书》二册,(日)藤泽利喜太郎著,(日)西师意译。

《植物学教科书》一册,(日)大渡忠太郎著,(日)西师意、许家惺译述。

《动物学教科书》一册,(日)丘浅博士著,(日)西师意、许家惺译述。

《矿物学教科书》一册,(日)神保小虎著,(日)西师意、许家惺译述。

《物理学教科书》一册,(日)西师意、朱葆琛译述。

《生理学教科书》一册,(日)丘浅次郎著,(日)西师意、许家惺译述。

《地文学教科书》一册,(日)横山又次郎著,(日)西师意译。

《十九周新学史》一册,(英)华丽士著,梁澜勋译述,许家惺纂辑。

《代数学教科书》二册,不详。

D.参考书:

《世界名人传》一册,(英)张伯尔著,窦乐安、张在新、黄鼎、郭凤翰译述,许家惺校阅。

《中西合历年志》一册,黄鼎辑。

《世界轶事》一册,不详。

《万国纪略》一册,不详。

《插图惊奇轶事》一册,不详。

以上所辑译书院译书共23种25册,这与梁善济1911年所记“成书二十余种”最为接近。也许尚有遗漏者,唯愿有心人留意。

应当肯定的是,译书院的设立倾注了山西大学堂创办人岑春煊和李提摩太的心血,译书院所取得的成就,与十余名中外译述、校阅人员呕心沥血的辛勤工作更是直接相关。译述人员熔铸中外,融汇古今,“成书二十余种,足供师范高等学校之用”,确实做了一件利于学术文化的大事。就译书院印行的各类教科书和工具书而言,有许多即为欧美当时出版的新书,如《迈尔通史》为1900年美国新版书,1902年即译出发行。《天文图志》1903年英文版出版,1906年即出中文译本。还应注意的是,译书院的一些译本,民国以后,甚至到20世纪40年代仍为同类图书中的佼佼者。1998年,著名学者李学勤曾撰文《记山西大学堂译书院版〈天文图志〉》(载《山西大学学报》1998年第3期),对该书仍然推崇有加:

《天文图志》是我少年时期最喜爱的一本科普读物。

《天文图志》不仅使我在天文学知识方面得到启蒙,而且是我好读科学书籍的开端。

在《天文图志》出版之后,很长时间,没再出版过类似水平的天文图谱,这就是1942年前后像我这样的小孩子还要读1903年出原本、1906年出译本的图谱的原因。今天我们的科普工作当然绝非那时所能同日而语了,可是在书店想买一本精致的天文图谱仍非易事。.

山西大学堂译书院所译各类教科书,为当时许多院校所采用,对解决学堂缺乏教科书问题确实起到了相当的作用,也为中西文化的交流做出了积极的贡献。从译书院当时的“寄售所”也可看出其广泛的影响。据载,除上海广学会外,寄售所尚包括群学社、四川成都广学会、美华书馆、科学书局等机构。1920年山西大学新共和学会出版的《新共和》刊物,其“发刊宣言”中称译书院“颇有贡献于当时的社会国家”,确非虚语。

往事如烟。百年前山西大学堂译书院对国家社会颇有贡献,百年后许多高等院校,尤其是综合性大学都拥有了自己的出版社,高校出版社已成为中国出版界一支不可轻视的生力军,其服务教学科研,贡献民众社会之功能有目共睹。惜百年前已拥有专门出版机构的山西大学,今日却在群社如林中没有一席之地。忆记20世纪80年代,曾有“山西高校联合出版社”,不知何故也已销声匿迹。笔端至此,能不令人浩叹!